(di Felice Sangermano e Vittorio Paolino Pasciari) – Il primo aprile del 2019 la pagina web del Messaggero ha riportato la notizia secondo cui a Danzica (Polonia) alcuni sacerdoti cattolici hanno dato alle fiamme le copie dei volumi della saga fantasy Harry Potter scritti da J. K. Rowling, ritenendoli “testi sacrileghi”.

Una notizia così clamorosa da far sospettare inizialmente un tipico pesce d’Aprile, se non fosse che l’episodio è accaduto sul serio ed è stato documentato anche dalla BBC, con precisi riferimenti ad alcuni post Facebook di un gruppo evangelico, tale Fundacja Sms Z Nieba. Bisogna guardarsi bene dal sottovalutare episodi del genere, indice di un fanatismo che in passato ha provocato conseguenze terrificanti, e non solo per chi ancora ama e crede nel valore della lettura cartacea.

uno dei roghi effettuati dai nazisti

IL ROGO DEI NAZISTI La mente va subito ai c.d. Bücherverbrennungen (in italiano “roghi dei libri”), roghi organizzati nel 1933 dalle autorità della Germania nazista, durante i quali vennero bruciati tutti i libri ritenuti non corrispondenti all’ideologia di regime. I roghi, concepiti per eliminare “lo spirito non tedesco”, vennero imbastiti dalla Deutsche Studentenschaft (Associazione degli studenti tedeschi). Il più grande rogo avvenne il 10 maggio 1933 nell’Opernplatz (Bebelplatz dal 1947) di Berlino. Durante la notte, nella maggior parte delle città universitarie, gli studenti nazionalsocialisti marciarono in fiaccolate “contro lo spirito non tedesco”: professori, rettori e studenti furono radunati alla presenza delle autorità naziste per assistere ai falò dei libri indesiderati (circa 25000 volumi stimati) in un’atmosfera di gioia fanatica coadiuvata perfino dalla presenza di orchestre. Lo stesso giorno, davanti ad una folla di circa 40000 persone radunatesi nell’Opernplatz, il gerarca nazista Joseph Goebbels tenne un discorso dove definiva i roghi un ottimo modo “per eliminare con le fiamme lo spirito maligno del passato”:

«No alla decadenza e alla corruzione morale! Sì alla decenza e alla moralità nelle famiglie e nello stato! Io consegno alle fiamme gli scritti di Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. L’era dell’intellettualismo ebraico è giunta ormai a una fine. La svolta della rivoluzione tedesca ha aperto una nuova strada… L’uomo tedesco del futuro non sarà più un uomo fatto di libri, ma un uomo fatto di carattere. È a questo scopo che noi vi vogliamo educare. Come una persona giovane, la quale possiede già il coraggio di affrontare il bagliore spietato, per superare la paura della morte, e per guadagnare il rispetto della morte, questo sarà il compito della nostra nuova generazione. E quindi, a mezzanotte, giungerà l’ora di impegnarsi per eliminare con le fiamme lo spirito maligno del passato. Si tratta di un atto forte e simbolico, un atto che dovrebbe informare il mondo intero sulle nostre intenzioni. Qui il fondamento intellettuale della repubblica sta decadendo, ma da queste macerie la fenice avrà una nuova trionfale ascesa.»

Durante i roghi vennero bruciati, fra gli altri, libri di famosi autori socialisti (Karl Marx, Bertolt Brecht, August Bebel) ed ebrei (Franz Werfel, Max Brod e Stefan Zweig), quelli degli scrittori austriaci “borghesi” (Arthur Schnitzler) e quelli delle “influenze straniere corrotte” (Ernest Hemingway, Jack London, Helen Kellero, Herbert George Wells) nonché tutti i testi di Sigmund Freud (la psicoanalisi veniva considerata una “scienza ebrea”).

“The Library” a Berlino

In quei luoghi c’è oggi un’opera di Micha Ullman, consistente in un pannello luminoso inserito sulla superficie della strada, che lascia intravedere una camera di circa 50 m2 piena di scaffali vuoti. Accanto al memoriale sono poste due targhe commemorative con incisi due versi della tragedia Almansor di Heinrich Heine, di cui uno particolarmente emblematico:

«Quando i libri vengono bruciati, alla fine verranno bruciate anche le persone».

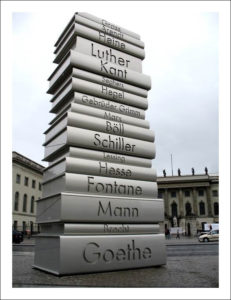

In occasione dei Mondiali di calcio del 2006, svoltisi proprio in Germania, una società di comunicazione ha collocato una scultura a forma di torre, poi smantellata, a ricordo degli autori vittime del rogo.

la “Torre dei Libri” a Berlino

IL ROGO DELLA BIBLIOTECA D’ALESSANDRIA Il rogo di libri (detto anche biblioclastia o bibliolitia) è una pratica, spesso promossa da autorità politiche o religiose, legata al fanatismo ideologico. Nel VII secolo d.C., precisamente nell’anno 642, il generale Amr ibn al-As, comandante delle truppe arabe che avevano appena conquistato l’Egitto, distrusse la Biblioteca di Alessandria ed i libri in essa contenuti su ordine del califfo Omar. Questa la motivazione del califfo:

«In quei libri o ci sono cose già presenti nel Corano, o ci sono cose che del Corano non fanno parte: se sono presenti nel Corano sono inutili, se non sono presenti allora sono dannose e vanno distrutte».

Tuttavia le fonti sono discordanti sulla data e le modalità di distruzione della biblioteca di Alessandria, ed è possibile che essa sia stata distrutta per un rogo non intenzionale ma accidentale.

Il Rogo delle Vanità di Savonarola

IL ROGO DI FIRENZE In epoca moderna, il 7 febbraio 1497, Girolamo Savonarola promosse a Firenze un importante rogo di libri e opere artistiche di considerevole valore, ritenute materiale immorale, conosciuto come Falò delle vanità.

IL SAGGIO DI LUCIANO CANFORA Si potrebbe continuare con gli esempi, ma ci sembra proficuo citare anche alcune testimonianze (e denunce) cartacee di tali eventi. Uno stimolo alla ricerca sui roghi del passato si può segnalare in un ‘piccolo’ ma interessante saggio, scritto da Luciano Canfora, che ricostruisce la storia della Biblioteca di Alessandria d’Egitto, fino alla sua drammatica fine: La biblioteca scomparsa, ed. Sellerio (2004).

IL LIBRO DI RYDELL Un’interessante ed appassionata ricostruzione del rogo di Berlino del 1933 è la raccolta di testimonianze del giornalista svedese Anders Rydell, che narra la vicenda ponendo l’attenzione sulla mente calcolatrice di due esponenti del nazionalsocialismo, Heinrich Himmler e Alfred Rosenberg, i quali, se da un lato bruciarono i libri, dall’altro sfruttarono il furto e il mantenimento di altri testi allo scopo di combattere i cosiddetti ‘nemici dello stato tedesco’: Ladri di libri, ed. Centauria (2016).

FANHRENHEIT 451 Ma oltre alla saggistica è utile e stimolante leggere anche la testimonianza fornita dalla letteratura, capace di intrattenere e far riflettere allo stesso tempo. E chiunque ami le pagine cartacee da sfogliare e da salvare non può certo non tenere conto di quello che forse è il classico dei classici sul tema del rogo dei libri, scritto da Ray Bradbury nel 1953 (in Italia uscito nel 1966): Fahrenheit 451.

scena del film “Indiana Jones e l’ultima crociata”

INDIANA JONES Anche nel mondo del Cinema è possibile trovare mirabili testimonianze di questo bieco fanatismo, perfino in quei generi che non sono propriamente storici.

Ad esempio, chi è stato adolescente negli anni Novanta avrà conservato nel suo cuore di cinefilo la saga diretta da Steven Spielberg che ha per protagonista l’archeologo-avventuriero Indiana Jones, interpretato dall’iconico Harrison Ford. Ebbene, nel terzo capitolo della saga (Indiana Jones e l’ultima crociata, 1989) vediamo il protagonista impegnato in due missioni: ritrovare il padre scomparso e impedire che i nazisti si impadroniscano di un’altra antica reliquia sacra. E mentre l’avventura scorre sullo schermo c’è occasione di citare il rogo di Berlino in due scene emblematiche introdotte da Sean Connery, nel ruolo del padre di Indy. Nella prima scena, ambientata nella piazza di Berlino proprio in occasione del rogo, vediamo l’archeologo e il padre alla ricerca di un libretto vitale per la loro missione. Ed è con poche ma pesanti parole che il padre di Indy si pronuncia:

«Figlio mio, siamo pellegrini in una terra sacrilega».

La seconda scena si svolge nel deserto arabico: nel tentativo di salvare un amico fatto prigioniero, il padre di Indy viene scoperto e schernito a suon di schiaffi da un ufficiale nazista. Dopo aver stoicamente subìto gli insulti, alla domanda del nazista su quale valore possa avere un libretto privato della mappa utile a recuperare il Santo Graal, il professor Jones Sr. risponde con una sentenza che andrebbe ripetuta in tutte le scuole:

«Che quegli imbecilli, che marciano con il passo dell’oca come lei, dovrebbero leggerli i libri invece di bruciarli».

Umberto Eco – foto “libriantichi”

Ma, se ancora oggi apprendiamo di roghi del genere, allora vuol dire che non è cambiato molto. La storia insegna che tutte le forme di fanatismo, politico e religioso, sfociate in regimi totalitari hanno alla loro base una profonda paura, una paura che, citando un celebre martire nolano, è più grande in chi condanna che in chi deve subire l’ingiusta pena.

La paura deriva dall’ignoranza, la quale è a sua volta nutrita da un eccesso di sicurezza in un benessere solo apparente. E poi è facile cadere vittima della rabbia, che sempre ha bisogno di un innocente capro espiatorio su cui sfogare la propria patetica impotenza. Non si sta qui muovendo un’accusa al progresso tecnologico in sé, con le relative comodità che ne derivano. L’evoluzione non si può e non si deve fermare. Ma bisogna pur distinguere i cambiamenti positivi (evoluzione vera e propria) da quelli negativi (che rappresentano, invece, un’involuzione). Avere a disposizione un vasto assortimento di testi in uno spazio minuscolo e poterne fruire semplicemente facendo scorrere il dito sul display è utilissimo. I libri digitali o ebook che dir si voglia non sono soggetti all’usura della carta per via del tempo e degli agenti esterni. Ma vicino a tutti questi pro, ci sono anche molti contro. Un libro cartaceo non costringe ad una spesa esorbitante dopo un improvviso guasto, non necessita di elettricità per la lettura e, a meno di essere mandato al rogo, non si rischia di perderne il contenuto per un’avaria della memoria. Soprattutto, ha una sua memoria personale (sottolineature, spiegazzature e simili) e un suo romanticismo.

Ci sembra giusto chiudere con le parole di Umberto Eco sul valore della lettura:

«Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria! Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… perché la lettura è una immortalità all’indietro».